"Ohne Brille sieht man mehr: Jan van Eyck - Die Madonna des Kanonikus Georg van der Paele"

Traditionell stellen wir Ihnen hier eine Vorabveröffentlichung der Einleitung "Über die Betrachtung von Kunstwerken" zur Verfügung. Sie hat die Abschnitte Ein Bild verstehen - Vormoderne und moderne Kunst - Systematik der Bildbetrachtung - Dialog mit dem Kunstwerk - Zusammenfassung.

Die Einleitung dieses Bandes hat damit vor allem die erste Stufe unserer Methodik der Bildbetrachtung zum Thema. Sie ist dazu gedacht, auch auf andere Kunstwerke angewendet zu werden.

Innerhalb dieser Vorabveröffentlichung sind die Anmerkungen (Fuß- bzw. Endnoten) der einfacheren Lesbarkeit wegen getilgt. Sie finden sich im Anhang des gedruckten Buchs.

Und wie üblich darf der Hinweis nicht fehlen, dass dieser Text, auch Teile daraus, nur dann zitiert oder anderweitig zitiert werden darf, wenn die Herkunft eindeutig bezeichnet ist. Vielen Dank!

Beginn des Texts:

Einleitung: Über die Betrachtung von Kunstwerken

Ein Kunstwerk verlangt nach einer eingehenden Betrachtung. Dieser Satz hört sich banal an und sollte eigentlich eine Binsenweisheit sein. Tatsächlich ist in Museen und Ausstellungen eher das Gegenteil zu beobachten: Wenn die Menschen nicht durch einen Audioguide vor einem Kunstwerk festgehalten werden, scheint sie die Fülle dessen, was auf einem Bild zu sehen ist, eher zu entmutigen. Nach einem kurzen Blick auf das Werk selbst wenden sie sich dem Schild neben ihm zu, lesen Namen, Daten, historische Erläuterungen, werfen einen weiteren Blick auf das Bild – und gehen weiter zum nächsten, mit dem sie auf die gleiche, flüchtige Weise verfahren.

Was in einer solchen Situation aus der Sicht des Kunstwerks eigentlich nottäte, wäre nicht etwa, Hintergrundwissen über das Bild zu vermitteln, sondern wäre vielmehr eine Lenkung des Blicks des Betrachters ‚durch das Bild hindurch‘. Vor lauter beflissener Reproduktion vermeintlich wichtiger, historischer Fakten vergessen wir erfahrungsgemäß allzu häufig das Kunstwerk selbst. Wir hören einem Museumsführer zu, der Daten und Anekdoten vor uns ausbreitet. Doch das Bild anzusehen und zu fragen, was es uns mitteilen will, nehmen wir uns nicht die Zeit. Dieses Phänomen ist nicht allein bei Laien zu beobachten, sondern ebenso bei Fachleuten:

„Über die Bilder selbst“, so monierte der namhafte Kunsthistoriker Hans Belting schon vor gut zwei Jahrzehnten, „hat man sich wenig Gedanken gemacht. Man hat sie gleichsam über den Malern und über den Formen und Inhalten ihrer Kunst […] vergessen.“

Tatsächlich erfasst der Blick des (post-)postmodernen Betrachters, wenn er nicht gelenkt wird oder in Sekundenbruchteilen einen persönlichen Anknüpfungspunkt findet, kaum etwas vom Werk. Einer Studie aus dem Jahr 2012 zufolge verbringt ein Betrachter im Rahmen einer Ausstellung im Durchschnitt nicht mehr als elf Sekunden vor einem Bild Von diesen elf Sekunden oder drei Atemzügen nutzt er mindestens zwei Atemzüge für die Lektüre des Schilds neben dem Bild. Bleiben vier oder höchstens fünf Sekunden für das Bild selbst.

Wenn wir uns vor Augen halten, dass ein Maler für die Konzeption, Anfertigung und Vollendung eines Werks wie Jan van Eycks Madonna des Kanonikus van der Paele (Abb. 1) mehrere Monate, wenn nicht Jahre sorgfältigster Arbeit verwendet hat, dann bekommen wir vielleicht für einen Augenblick eine Ahnung von der unglaublichen Diskrepanz zwischen beiden Vorgängen – vielleicht auch von dem, was dem Betrachter alles entgeht, der verfährt, wie ich es beschrieben habe. Wie der Autor eines Texts vor seinem leeren Blatt buchstäblich über jedes einzelne Wort nachdenkt, bevor er es hinschreibt – denn keines von ihnen ist von selbst da –, so bedenkt auch der Maler eines Bilds jeden einzelnen Pinselstrich, den er tut. Kein einziger von ihnen ist schon vorhanden, wenn er die Arbeit an seinem Werk beginnt; über wirklich jeden von ihnen macht er sich Gedanken, und die Gedanken beziehen sich nicht nur auf die Frage, ob, sondern auch wie er diesen Pinselstrich setzt. Vor diesem Hintergrund erübrigt sich eigentlich die häufig zu hörende Frage, ob ein Künstler sich diesen oder jenen Gedanken gemacht habe. Schon allein aufgrund der Zeit, die er mit seinem Werk verbringt, dürfen wir davon ausgehen, dass er sich eine Fülle von Gedanken gemacht hat, mit einiger Sicherheit sogar wesentlich mehr, als wir aus unserer historischen Distanz und mit unseren unvollkommenen Hilfsmitteln der Analyse rekonstruieren können.

Offenbar aufgrund ganz ähnlicher Beobachtungen schrieb schon vor mehr als 150 Jahren der amerikanische Dichter Henry David Thoreau (1817–1862) – in diesem Fall nicht über Bilder, sondern über Bücher –, dass sie, wenn man ihnen einigermaßen gerecht werden will, mit eben „soviel Überlegung und Behutsamkeit“ (deliberately and reservedly) gelesen werden müssten, wie sie geschrieben wurden. Da dieser Appell vorbehaltlos auch für Kunstwerke gilt, möchte ich daraus jenes Motto ableiten, das ich über dieses Büchlein gestellt habe:

Bilder müssen mit soviel Überlegung und Behutsamkeit betrachtet werden, wie sie gemalt wurden.

Ein Bild verstehen

Allerdings stellt sich die Frage, wie genau das geschehen soll. Einerseits können wir nicht wochenlang vor einem Bild verharren, um jeden einzelnen Pinselstrich zu analysieren, andererseits ist es alles andere als selbstverständlich, über das Werkzeug zu verfügen, mit dem man sich mehr als fünf oder zehn Minuten lang mit einem Bild beschäftigen kann und dabei merklich mehr sehen und verstehen wird, als man es mit einem flüchtigen Blick vermag.

Außerdem steht der Betrachter im 21. Jahrhundert vor einem Dilemma: Wir sind es gewohnt, zu allem einen in erster Linie persönlichen Zugang zu suchen. An ein Bild stellen wir hauptsächlich Fragen wie: „Was sagt es mir?“, mit Betonung auf dem Reflexivpronomen mir. Kunstwerke aus der Zeit vor der Moderne – um die es in diesem Büchlein hauptsächlich geht – sind jedoch nur im Ausnahmefall subjektiv deutbar; gewöhnlich machen sie Aussagen mit ausdrücklichem Anspruch auf Objektivität, beispielsweise:

- „Christus ist am Kreuz für uns gestorben und hat uns erlöst, indem er gelitten hat wie wir.“

- „Die Gottesmutter Maria hat sich in Demut dem Willen Gottes unterworfen und gab uns dadurch ein Vorbild an Gehorsam und Bescheidenheit.“

- „Die Stifter Ekkehart und Uta haben sich um dieses Gebäude verdient gemacht und empfangen nun ihren Lohn im Himmel.“

- „Die Schönheit hat in der Antike ihren Höhepunkt erreicht, an die unsere glorreiche Zeit [die Renaissance] wieder anknüpft; auf diesem Weg wird sie die Menschheit zur Vollendung führen.“

Für den Maler eines Bilds wie des letztgenannten war ‚Schönheit‘ keine Frage des Geschmacks, sondern eine Kategorie, die mit objektiven Kriterien bestimmbar war. Zeitgenössische Betrachter konnten vor dem Bild darüber streiten, ob und wie sehr die Darstellung diesen in akademischen Regelbüchern festgelegten Kriterien entsprach. Betrachter im 21. Jahrhundert dagegen, für die ‚Schönheit‘ gerade nichts Objektives ist, diskutieren darüber, ob sie persönlich diese Frau schön finden oder nicht. Entsprechend endet eine Diskussion nicht selten mit Sätzen wie: „mir gefällt das“ oder „mir sagt das nichts.“

Dass dem so ist und dass damit die Betrachtung des Werks meist endet, liegt indessen häufig nicht zuletzt an einer gewissen Hilfslosigkeit: Wir wissen schlichtweg nicht, wie wir uns einem solchen Bild anders als rein assoziativ und damit subjektiv nähern können. Wir sind allzu sehr festgelegt auf diesen persönlichen Zugang, den wir gewöhnlich auf dem Weg der Ausbildung unseres Geschmacks gewonnen haben. Schließlich ist das Ziel der Kunstbetrachtung heutzutage nicht mehr die (meist theologische) Belehrung oder die Gewinnung eines (spirituellen) Trosts oder (mentalen) Zuspruchs. Kunstbetrachtung im 21. Jahrhundert geschieht meist vor allem des ästhetischen Genusses wegen.

Vormoderne und moderne Kunst

Nun unterscheidet sich moderne Kunst – also Kunst etwa zwischen dem späten 18. und dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts – von vormoderner Kunst nicht zuletzt dadurch, dass sie genau definierte Aussagen transportieren wollte. Ihre Deutung war nicht der Entscheidungsfreiheit des Betrachters überlassen, der aus ihr herauslesen konnte, was immer er wollte. Kunstwerke aus vormoderner Zeit sind nicht offen für eine individuelle, subjektive Interpretation, sondern wollen klare Botschaften vermitteln.

Solche Botschaften sind in den allermeisten Fällen nur so weit verschlüsselt, dass die zeitgenössischen Betrachter sie ohne Schwierigkeiten verstehen konnten. Die Kunstwerke waren sogar darauf angelegt, dass die Botschaften verstanden wurden, schließlich hatte der Auftraggeber* sie aus genau diesem Grund bestellt. Michelangelos David wollte den Sieg der Republik über die Unterdrückung durch die Medici feiern und Rubens‘ Großes Jüngstes Gericht beschwor die Macht des Papsts und damit die der Jesuiten über die Reformatoren – und die Zeitgenossen verstanden dies und reagierten entsprechend; das lässt sich beispielsweise einem Tagebucheintrag des Florentiner Chronisten Luca Landucci entnehmen, demzufolge die Figur des David während ihres Transports zum Palazzo della Signoria in Florenz von Mitgliedern pro-mediceischer Familien mit Steinen beworfen wurde, da sie die Aufstellung dieses Fanals republikanischer Freiheit verhindern wollten. Während moderne Kunst sich wesentlich durch ihre Offenheit der Deutung auszeichnet, sind vormoderne Kunstwerke gerade nicht auf eine subjektive Interpretation angelegt.

Wenn wir Kunstwerke wie Michelangelos David oder Rubens‘ Großes Jüngstes Gericht oder auch van Eycks Paele-Madonna noch im 21. Jahrhundert über den ästhetischen Genuss hinaus verstehen wollen, benötigen wir also unzweifelhaft ein anderes Instrumentarium als jenes, das wir auf moderne Kunst anzuwenden gewohnt sind. Dieses Instrumentarium muss darauf ausgerichtet sein, von uns selbst und unseren persönlichen Seh- und Interpretationsgewohnheiten abzusehen und stattdessen konsequent jenen Fährten zu folgen, die der Künstler in seinem Werk hinterlassen hat. Wir müssen gewissermaßen in der Lage sein, die Codes zu knacken, um die chiffrierte Botschaft entschlüsseln zu können.

Indessen erfordert dieses Dechiffrieren eine besondere Behutsamkeit und Sensibilität, vergleichbar dem genauen Hinhören in einem Musikstück oder dem aufmerksamen Zuhören in einem Gespräch. Andernfalls wird der Betrachter immerzu bei sich selbst verweilen und nur das sehen, was er ohnehin schon weiß. Nur so ist im Übrigen ein Bild in der Lage, seinen Betrachter zu überraschen – und überraschen wollen uns die Bilder! Statt einer schlichten Nacherzählung ist ihr Ziel die Konkretisierung und Aktualisierung der biblischen, mythologischen oder historischen Geschichten für die Gegenwart des Betrachters.

Die eingehende Betrachtung eines vormodernen Kunstwerks ist also im Wesentlichen nichts anderes als die sorgfältige Entschlüsselung einer kunstvoll präsentierten Botschaft.

Damit sind wir wieder bei dem schon erwähnten Instrumentarium, das für ein richtiges Verständnis dieser Botschaft nötig ist. Um dem auf die Spur zu kommen, was ein Maler dem Betrachter mit seinem Bild sagen, richtiger: zeigen will, benötigen wir eine Methode. Es ist nicht zielführend, sich bei dem Versuch der Dechiffrierung der Botschaft freier Assoziation hinzugeben und sich ausschließlich spontan von Elementen im Bild ansprechen zu lassen, die uns persönlich ‚etwas sagen‘. Selbstverständlich ist es jedem Betrachter unbenommen, sich seine eigene Meinung zu bilden und ganz eigene Schlüsse aus dem Kunstwerk zu ziehen. Doch werden diese Schlüsse nicht zwangsläufig dem entsprechen, was Auftraggeber und Künstler dem von ihnen anvisierten, zeitgenössischen Betrachter mitteilen wollten.

Systematik der Bildbetrachtung

Das Besondere an einer solchen Methode ist nicht nur, dass sie uns dazu anhält, schrittweise – und nicht oberflächlich und mit ‚Siebenmeilenstiefeln‘ – vorzugehen, indem sie unseren Blick gewissermaßen ‚langsamer‘ stellt. Besonders spannend ist daran außerdem, dass uns diese Methode Korrektive an die Hand gibt, mit deren Hilfe wir unsere Beobachtungen überprüfen können. Sie bietet uns gewissermaßen die Möglichkeit, nachzufragen, ob die Schlüsse, die wir ziehen, auch wirklich zutreffen.

Und schließlich besteht der Vorteil zumindest der von uns verwendeten Methode darin, dass sie einfach anzuwenden ist. Es braucht dazu nichts weiter als wache Aufmerksamkeit und ein wenig Disziplin. So kann sie auch vom Nicht-Fachmann problemlos und ohne weitere Hilfsmittel genutzt werden – auch vor Ort, vor dem Originalkunstwerk.

Hilfreich ist dabei die Anwendung einiger Regeln. Mit ihnen lassen sich vor allem Fehler vermeiden, die uns allzu schnell von unserem Weg abbringen und in eine Sackgasse geraten lassen.

Regel Nr. 1

Die allererste Regel, buchstäblich die Grundlage der gesamten Bildanalyse ist so wichtig, wie sie banal klingt; sie lautet:

Nehmen Sie sich Zeit für die Bildbetrachtung (und im Museum einen Hocker oder Stuhl)!

Je mehr Zeit Sie sich nehmen, umso tiefer werden Sie in die Geheimnisse des Bilds eindringen und umso verlässlicher werden Sie die Botschaft entschlüsseln können. Nur auf diese Weise hat ein Bild die Chance, sich Ihnen zu erschließen – was es grundsätzlich immer nur langsam tut.

Tatsächlich ist sehr viel mehr Zeit und Sorgfalt notwendig, um ein Bild eingehend zu betrachten, als wir es uns gewöhnlich vorstellen. Noch einmal sei daran erinnert, dass der Maler über jeden einzelnen seiner Pinselstriche nachgedacht hat. Buchstäblich jedes Detail im Bild ist Ergebnis eines ausführlichen Gedankengangs und einer wohlbegründeten Entscheidung des Künstlers.

- Dass beispielsweise auf den Kapitellen in jener Kirche, die Jan van Eyck in dem Bild des Kanonikus van der Paele zeigt, figürliche Darstellungen zu sehen sind und

- dass auch auf den Armlehnen des Throns, auf dem die Madonna sitzt,

- und auf der Stola des Bischofs figürliche Darstellungen zu sehen sind;

- dass das Kind auf dem Schoß der Mutter auf einem weißen Tuch sitzt, das zudem eine ganz bestimmte Art von Falten aufweist;

- dass es einen grünen, papageienartigen Vogel in seiner Hand hat, während

- es Maria einen kleinen Strauß Blumen zu reichen scheint – oder empfängt es diesen von ihr? –;

alles das und noch sehr viel mehr ist mit Sicherheit nicht zufällig dort, hat vielmehr einen konkreten Grund, der im Zusammenhang mit der Aussage des Bilds steht oder vielleicht sogar darüber hinaus weist: so wurde beispielsweise die schemenhaft wahrnehmbare Spiegelung auf einem verschatteten Stück Metall hinter dem Rücken der Kriegerfigur ganz am rechten Bildrand gelegentlich als „Selbstbildnis des Jan van Eyck“ gedeutet.Ob dies zutrifft oder nicht: in jedem Fall macht es die Detailliertheit des Bilds und nicht zuletzt die Lust des Malers am Versteckspiel im Bild auf eindrucksvolle Weise deutlich.

Solche Details im Zuge einer nur flüchtigen Betrachtung und Beschreibung einfach wegzulassen, geht mit Sicherheit an der sorgfältig ausgearbeiteten Absicht des Malers vorbei und ignoriert die Komplexität und Vielschichtigkeit des Bilds und seiner Aussage.

Diese Regel Nr. 1 – „nehmen Sie sich Zeit für die Bildbetrachtung“ – ist umso wichtiger, als sie selbst von unseren Museen häufig geradezu untergraben wird. Gewöhnlich sind die Museen viel zu vollgestopft mit Kunstwerken und es gibt viel zu wenig Sitzgelegenheiten, die es dem Betrachter ermöglichen, sich in Ruhe auf ein einzelnes Werk einzulassen. Nichts lädt in vielen unserer ehrwürdigen Museen oder spektakulären Ausstellungen, die allzu häufig gerade mit der hohen Zahl an gezeigten Exponaten werben, dazu ein, vor einem Bild längere Zeit zu verweilen – außer dem Bild selbst! Aber dieses kann es nur mit leisen Tönen tun und solche sind in unserer lauten Welt leicht zu überhören, waren es im Übrigen bereits vor 200 Jahren, denn Heinrich Heine schrieb schon über die Bilder im Pariser Salon von 1831:

„Da standen sie nebeneinander, an die dreitausend, die hübschen Bilder, die armen Kinder der Kunst, denen die geschäftige Menge nur das Almosen eines gleichgültigen Blicks zuwarf. Mit stummen Schmerzen bettelten sie um ein bißchen Mitempfinden oder um ein Winkelchen des Herzens. Vergebens!"

Dialog mit dem Kunstwerk

Das Bild also will betrachtet werden, und dazu will es mit dem Betrachter in einen Dialog treten.

Das Schlimmste, das einem Bild geschehen kann, ist nicht etwa die fehlende Sitzgelegenheit – die kann und sollte man sich unbedingt vom Museumseingang mitbringen, wo glücklicherweise in den meisten Fällen tragbare Hocker aufbewahrt und von den Museums-Mitarbeitern gern ausgegeben werden.

Das Schlimmste, das einem Bild begegnen kann, ist vielmehr jener Betrachter, der so stolz auf seine Bildung und sein Vorwissen ist, dass er ausschließlich sieht, was er zu sehen erwartet. Der sprichwörtliche Bildungsbürger will gewöhnlich vor allem sein eigenes Wissen bestätigt sehen. Dabei sei die These gewagt, dass kein einziges Kunstwerk von Rang in der abendländischen Kunstgeschichte dieses will: vorhandenes Wissen bestätigen. Jedes von ihnen hat vielmehr einen Mehrwert, der ausdrücklich über das hinaus geht, was der Betrachter bereits weiß. Jedes dieser Bilder will etwas mitteilen, das neu ist, will zu einer Erkenntnis oder einem Erlebnis verhelfen, das das schon Gewusste überschreitet.

Und dazu eröffnet es einen Dialog.

Die Vorstellung eines Dialogs zwischen Kunstwerk und Betrachter, noch dazu eines vom Kunstwerk eröffneten, mag im ersten Augenblick befremdlich sein, doch sie gilt ohne Abstriche: Die Betrachtung eines Bilds geschieht in einem Prozess der ‚Rede‘ und ‚Gegenrede‘, in Frage und Antwort zwischen diesem Kunstwerk und dem Betrachter.

Beginn des Dialogs: die Fährte finden

Gewöhnlich beginnt der Dialog nach einem ersten Kennenlernen mit einer Irritation: Auf dem Bild ist etwas anders, als es der Betrachter gewohnt ist, und er merkt auf.

An dieser Stelle sprechen wir leider allzu häufig von „Fehlern“: hier habe der Maler etwas ‚nicht richtig‘ gemacht, dies habe er ‚noch nicht gekonnt‘.[xi] In Wirklichkeit handelt es sich bei diesen Abweichungen vom Gewohnten um die ausdrückliche Aufforderung des Bilds an den Betrachter, genauer hinzusehen und nachzufragen. Ein Betrachter, der an dieser Stelle von einem „Fehler“ spricht, ignoriert dieses Dialog-Angebot; jener aber, der stattdessen nach dem Grund für diese ins Auge fallende Abweichung fragt, wird vom Bild eine Antwort erhalten:

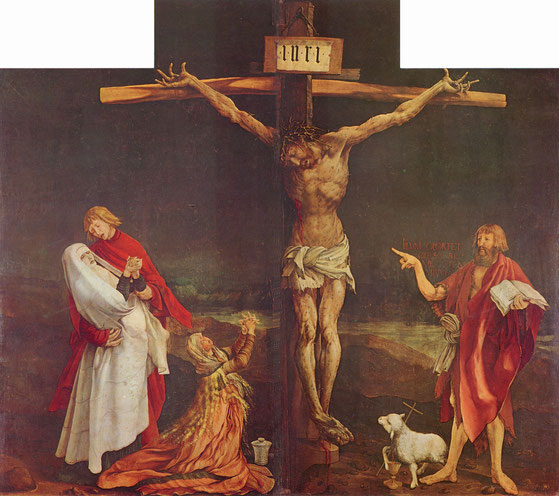

- ja, die Darstellung des gekreuzigten Jesus (Abbildung unten) entspricht nicht dem Bericht der Bibel;

- ja, die Figur des ‚Zwölfjährigen Jesus im Tempel‘ (Abbildung unten) ist tatsächlich zu jung für einen zwölfjährigen Knaben;

- ja, das Kind auf dem Schoß Mariens ist tatsächlich zu alt, um einen Neugeborenen in der Szene der Anbetung der Könige darzustellen (Giovanni Battista Tiepolo, Anbetung der Könige, 1753; München, Alte Pinakothek; Abbildung unten).

Zunächst macht das Bild also nichts anderes, als die Beobachtungen des Betrachters, die Irritation und Verwunderung in ihm auslösen, zu bestätigen: Du täuschst dich nicht, du siehst das ganz richtig!

Dieser Bestätigung liegt eine genau kalkulierte Strategie zugrunde: Dies ist einer jener Punkte, an denen der Maler eine Fährte in sein Bild legt. Wichtig für die Fortsetzung des Dialogs ist es, dass der Betrachter diese Fährte wahrnimmt, und dass er ihr folgt. Der Maler hat sie bewusst dort hinterlassen, sie entspringt keinesfalls einem Zufall oder gar dem künstlerisch-technischen Unvermögen des Künstlers, der, wie in einem solchen Fall gern gemutmaßt wird, noch nie im Leben einen Gekreuzigten (was wahrscheinlich stimmt) oder einen zwölfjährigen Jungen (was absurd ist) gesehen habe. Künstlerisch-technisches Unvermögen – das sei an dieser Stelle mit allem Nachdruck gesagt – können wir bei den führenden Künstlern der abendländischen Kunstgeschichte, mit denen wir uns beschäftigen, getrost ausschließen! Diese Künstler haben die Grundlagen ihres Handwerks ‚von der Pike auf‘ gelernt und es beherrscht, wie es gut ausgebildeten Fachleuten bis heute eigen ist.

Und so ergibt sich an dieser Stelle unsere

Regel Nr. 2:

Unterschätzen Sie niemals einen Künstler und seine technischen Fähigkeiten: ‚Fehler‘ sind in Wirklichkeit keine Fehler, sondern künstlerische Fingerzeige.

Künstler haben sich in ihrem Leben mit Sicherheit wesentlich mehr Gedanken über Kunst gemacht als wir. Ihnen leichthin technisches oder gar künstlerisches Unvermögen zu attestieren, verkennt ihre Kompetenz und setzt die Künstler nicht selten in den Rang von Hobbymalern, statt sie als bestens ausgebildete Spezialisten zu achten.

Fortsetzung des Dialogs: von der Beobachtung zur Deutung

Kehren wir zurück zum Dialog mit dem Bild: Der Maler hat seine Fährte gelegt, der Betrachter hat sie gefunden, indem er seiner Irritation Raum gegeben hat und an dieser Stelle verweilt. Er weiß: Gerade diese Spur wird es sein, die am Ende zur eigentlichen Aussage des Kunstwerks führen wird.

Diese besteht indessen nicht darin, eine Geschichte, die den Betrachtern des Bilds ohnehin bereits bekannt ist, ein weiteres Mal zu erzählen. Die eigentliche Aussage wird stattdessen immer im Bereich der Aktualisierung des dargestellten Geschehens für den anvisierten Betrachter und seine eigene, historische Situation zu suchen sein. Statt über den Verlauf eines fernen, historischen Geschehens zu informieren, geht es um die Auswirkungen dieses Geschehens auf die Welt und das Schicksal des Betrachters.

- So wird sich im Verlauf des Dialogs beispielsweise des erwähnten Weihnachtsbilds mit zu groß geratenem Kind zeigen, dass es nicht etwa um die Darstellung jener glücklich verlaufenen Geburt in

Bethlehem ging, möglichst ausgestattet mit rührseligen Details um Maria und Joseph und die Engel und die Hirten;

worum es dem Künstler stattdessen ging, war die bildliche Verdeutlichung der göttlichen Natur und der königlichen Erscheinung des menschgewordenen Gottessohns – aus theologischer Perspektive ein Geheimnis, ein ‚Mysterium‘ allerersten Rangs mit unabsehbaren Folgen für die gesamte Heilsgeschichte;

- auch der Maler des zwölfjährigen Jesus im Tempel (Abbildung oben) hatte keine Geschichte eines

Wunderkinds im Sinn;

stattdessen wird das ‚Wunderbare‘ des heilsgeschichtlichen Ereignisses an der Geschichte des noch kindlichen Jesusknaben im Tempel zu Jerusalem dadurch noch gesteigert, dass er dieses Kind deutlich jünger darstellt, als es dem biblischen Bericht zufolge tatsächlich war;

- und die Art des Leidens des Gekreuzigten auf der Außentafel des Isenheimer Altars (Abb. 3) ist tatsächlich nicht der Versuch einer möglichst realistischen Rekonstruktion des Kreuzigungsgeschehens mit all seinen

schauerlichen Details, wie gelegentlich zu lesen ist;

die Darstellung unterscheidet sich deswegen von den in der Bibel und auf anderen Bildern geschilderten Darstellungen, weil es in Wirklichkeit darum geht, dem Betrachter einen persönlichen Anknüpfungspunkt anzubieten und ihm Trost zu spenden durch den Hinweis, dass sein Leid eine veritable Form der Nachfolge Christi ist und dass es auf diese Weise einen Sinn und damit geradezu den Charakter einer Gnade bekommt.

In all diesen Fällen ist die Dialogbereitschaft des Betrachters unumgänglich. Nur so wird er die Botschaft verstehen können, die im jeweiligen Kunstwerk liegt und die ihm niemals schon vorher bekannt ist. Grundvoraussetzung für diesen Dialog ist, dass er sich die Zeit nimmt, die ein solches Gespräch nun einmal braucht und sich nicht auf das „Almosen eines gleichgültigen Blicks“ beschränkt. Die Sorgfalt der Bildbetrachtung setzt dabei voraus, dass der Betrachter von seinem eigenen Vorwissen absieht und sich stattdessen zutiefst auf das Bild einlässt – ihm gewissermaßen aufmerksam zuhört.

Regel Nr. 3

Die Sache mit dem ‚Zuhören‘ ist übrigens durchaus buchstäblich gemeint. Eine weitere Regel der Bildbetrachtung, die nicht gering geschätzt werden sollte, lautet entsprechend:

Eine Bildbeschreibung sollte laut, das heißt im gesprochenen Wort geschehen.

In den meisten Fällen liegt es nahe, dies im Austausch mit anderen Betrachtern zu tun. Die Bildbetrachtung, die wir aus diesem Grund häufig Bildbeschreibung nennen, kann indessen auch schriftlich geschehen. In jedem Fall sollte sie ausformuliert werden.

In der sorgfältigen Formulierung unserer Beobachtungen, während wir nach Begriffen suchen und die Worte wählen, denken wir über die Angemessenheit eines bestimmten Begriffs nach und sehen aus diesem Grund sehr viel genauer hin. Die Beschreibung schärft unseren Blick. Ohne die Suche nach den entsprechenden Worten nehmen wir Vieles weitgehend passiv zur Kenntnis, ohne uns darüber bewusst zu werden, geschweige denn unsere Beobachtungen einer Prüfung zu unterziehen.

Wenn wir beschreiben und damit ‚auf den Punkt zu bringen‘ versuchen, was wir sehen, überprüfen wir unsere Beobachtungen, präzisieren sie oder korrigieren sie möglicherweise sogar, weil wir uns beispielsweise nun zu fragen beginnen:

- Aus welchem Stoff bestehen die Kleidungsstücke eigentlich, die die Madonna und der Kanonikus van der Paele tragen (oben, Abb. 1)?

- Ist die Kleidung des Kanonikers einfach oder prachtvoll?

- Und was genau hält er in seinen Händen?

- Worauf sitzt das Kind auf dem Schoß der Madonna?

- Und was sagen uns die eigenartigen Falten dieses Tuchs?

- Was ist das eigentlich hinter und über der Madonna?

- Was ist das für ein Raum, in dem sich die seltsame Szene abspielt?

- Und schließlich: was ist das überhaupt für eine Szene? Was geschieht hier? Wer sieht wen an? Und: tut er es wirklich?

Über die meisten dieser Beobachtungen machen wir uns erst dann Gedanken, wenn wir uns darum bemühen, sie in Worte zu fassen. Indem wir dies tun, merken wir, wie wir tiefer in das Bild eindringen und der Intention des Malers spürbar näher kommen. Denn jede unserer Beobachtungen, die wir mit Hilfe der Fragen konkretisieren und überprüfen, hat unmittelbare Auswirkungen auf die Deutung des Werks.

So könnte der durch die Beschreibung des erwähnten Tuchs, auf dem das Kind sitzt, in Gang gesetzte, imaginäre Dialog zwischen dem Betrachter und dem Bild folgendermaßen aussehen:

Betrachter: Was ist das für ein Tuch, auf dem das Kind sitzt?

Bild: Es ist weiß, hat Bügelfalten. Erinnert dich ein solches Tuch mit diesen Falten an etwas?

Betrachter: Es erinnert mich an ein Korporale*.

Bild: Wo liegt das Korporale normalerweise?

Betrachter: Auf dem Altar.

Bild: Und wozu dient es?

Betrachter: Darauf stehen die Patene* mit dem Brot und der Kelch mit dem Wein, die sich während der Eucharistiefeier in den Leib und das Blut Christi verwandeln.

Bild: Wenn es sich bei dem Tuch nun tatsächlich um ein Korporale handelt, welche Auswirkungen hat das dann auf die Aussage des Bilds?

Betrachter: Es stellt einen Bezug her zur Feier der Eucharistie.

Bild: Und wofür steht dieses Tuch dann in diesem Bild?

Betrachter: Für die Realpräsenz, die tatsächliche, leibliche Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie …

Bild: … die im Fall des Bilds nicht nur symbolisch und damit verhüllt in Form von Brot und Wein gegenwärtig ist, sondern buchstäblich in der Gestalt des Kinds, die dem Stifter Georg van der Paele vor Augen tritt.

Der Dialog des Betrachters mit dem Bild führt ihn also, sofern er den Vorgaben des Bilds folgt, von seinen Beobachtungen zur Deutung. Daher ist der Dialog so wichtig. Mit jeder Formulierung, um die wir ringen, suchen wir nach einer Fährte zur Aussage, die der Maler in das Bild hinein gelegt hat. Wir tragen Details zusammen, aus denen sich nach und nach unsere ‚Lesart‘ des Bilds, unser Verständnis ergeben wird.

Zusammenfassung

Die Gewohnheiten unserer schnelllebigen Zeit und die große Zahl und dichte Hängung von Bildern in unseren Museen macht es schwierig, den Bildern jene Aufmerksamkeit zu schenken, die sie benötigen, um ihre Botschaften an die Betrachter übermitteln zu können. Anders als häufig angenommen, bestehen diese niemals in der einfachen Nacherzählung einer ohnehin bekannten Geschichte. Stattdessen leisten die Bilder eine Konkretisierung und Aktualisierung der altbekannten Geschichten für die Lebenswelt des Betrachters.

Dafür nimmt das Bild mit dem Betrachter einen Dialog auf, dessen Beginn häufig in einer Irritation besteht: ein scheinbarer Fehler wird zum ‚Störer‘, der den Betrachter zu einer Frage veranlasst. Indem das Bild Antwort gibt, hat der Dialog begonnen.

Wir wollen Jan van Eycks Paele-Madonna zum Anlass nehmen, um exemplarisch einen solchen Dialog aufzunehmen. Dabei wird in diesem Band unserer Reihe das Augenmerk vor allem auf der Bildbeschreibung liegen (Stufe 1 unserer Methodik), während die späteren Schritte unserer Analyse kürzer ausfallen. Diese werden in nachfolgenden Bänden der Reihe mehr Raum einnehmen.

* Mit einem Stern gekennzeichnete Begriffe werden im Anhang (Glossar) erklärt.

Kommentar schreiben